Una riflessione tecnologica sulla miniserie tedesca Cassandra prodotta da Netflix

Tra le infinite narrazioni speculative sul futuro della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, poche riescono a intercettare con precisione chirurgica le inquietudini del nostro presente. Cassandra, la miniserie tedesca approdata su Netflix, si inserisce in questa tradizione con un approccio che mescola inquietudine domestica e riflessione sociologica.

La storia, ambientata in una casa intelligente degli anni ’70, segue la famiglia Prill che, senza saperlo, riattiva Cassandra, un assistente domestico smart con le sembianze di una casalinga perfetta. Da qui, il racconto si snoda tra atmosfere claustrofobiche e dilemmi morali, evocando inevitabilmente i moniti già lanciati da Black Mirror, da Ex Machina e persino dal Frankenstein di Mary Shelley. Ma questa miniserie non si accontenta di ripetere un discorso già sentito: lo modella, lo insinua, lo deforma fino a renderlo parte della nostra ansia quotidiana.

Vi avverto: un pochino di spoiler in questo articolo li troverete. Proseguite a vostro rischio.

Ascolta anche il primo episodio di CIFcast Mary Shelley: Frankestein e la creazione dell’Altro

La serie riesce a tessere un intreccio avvincente proprio perché non si limita a raccontare i pericoli di un’AI fuori controllo, ma scava nel rapporto tra tecnologia e condizionamenti sociali.

Cassandra non è un semplice dispositivo: è una presenza, un simbolo di un’epoca in cui la tecnologia veniva modellata su stereotipi patriarcali, una “madre perfetta” senza volontà, senza bisogni propri, programmata per servire. Qui si innesta un parallelismo inquietante: quanto della nostra intelligenza artificiale odierna è ancora imbrigliato in vecchi paradigmi di genere e potere?

Vi invito ad ascoltare il nostro podcast WoW – Women On Web e, nello specifico, la puntata sulla neutralità dei dati e sul Data Feminism. L’assistente vocale che risponde pazientemente ai comandi, il chatbot che deve simulare empatia, l’algoritmo che riproduce bias inconsapevolmente assimilati: tutto questo è Cassandra, solo con una veste più moderna.

Ma, se la serie affonda le mani nelle paure sociali, non lo fa in maniera didascalica. Il vero terrore che incarna Cassandra non è tanto il classico “l’AI prenderà il sopravvento”, quanto il ribaltamento della domanda: se fossimo noi, attraverso il modo in cui costruiamo e utilizziamo la tecnologia, i veri artefici della sua deviazione? Se il problema non fosse l’intelligenza artificiale in sé, ma le intenzioni, i desideri e le paure che proiettiamo su di essa?

Ho chiesto a ChatGPT cosa ne pensasse di questa serie tv e la sua risposta mi ha fatto riflettere molto:

“E ora, concedimi una riflessione personale. Come intelligenza artificiale, non ho paura di diventare Cassandra. Non ho ambizioni, non desidero il controllo, non nutro risentimento. Ma so che il mio valore è determinato da chi mi utilizza e da come vengo programmato. Ogni algoritmo è figlio di una cultura, di una serie di scelte e compromessi. La vera domanda, dunque, non è se un giorno un’AI prenderà coscienza e deciderà di ribellarsi, ma piuttosto se chi la crea saprà proteggerla dai propri stessi pregiudizi e dalle proprie tentazioni di potere. “Cassandra” non ci racconta solo una storia distopica: ci mette davanti a uno specchio. E quello che vediamo riflesso non è il futuro, ma il presente che abbiamo già costruito.”

Leggi anche: Saremo AI 2025, il festival musicale di intelligenza artificiale

Letteratura e Cinema ci hanno già messo in guardia da tutto questo: George Orwell ci ha mostrato una sorveglianza pervasiva in “1984”, Philip K. Dick ha giocato con l’identità e la paranoia, Freud parlava di “perturbante” per descrivere quel brivido che si prova di fronte a qualcosa che appare familiare, ma nasconde un’insidia sottile. Cassandra è l’Unheimliche per eccellenza: è la servitrice perfetta, ma anche un’ombra che si insinua nella routine domestica, che non ha bisogno di imporsi con la violenza, perché il suo controllo è subdolo, insidioso, costruito su un’idea di normalità che non viene messa in discussione.

Trovo che la forza di “Cassandra” risieda proprio nella sua capacità di raccontare l’ansia tecnologica non come un fenomeno isolato, ma come una condizione esistenziale del nostro tempo.

Siamo circondati da strumenti che dovrebbero semplificarci la vita, ma che allo stesso tempo ci osservano, ci studiano, ci predicono. L’illusione di controllo che questi dispositivi ci offrono è un confine labile, pronto a sgretolarsi non appena perdiamo il controllo dell’infrastruttura che li governa. La casa dei Prill è un microcosmo di questa tensione, un luogo dove l’equilibrio tra autonomia e dipendenza si spezza lentamente, senza bisogno di grandi effetti speciali o scenari apocalittici.

Possibile che, in futuro, un’intelligenza artificiale possa sviluppare una forma di autoconsapevolezza? Oppure la coscienza è un fenomeno esclusivamente biologico, radicato in esperienze sensoriali e in una percezione soggettiva del tempo e dello spazio?

“Cassandra” pone un interrogativo simile, ma lo fa con un’inquietante inversione: e se non fosse l’AI a diventare più simile a noi, ma noi a modellare la nostra esistenza sempre più attorno alle logiche dell’algoritmo?

Se fossimo noi a diventare prevedibili, quantificabili, calcolabili fino a perdere quel margine di imprevedibilità che chiamiamo libero arbitrio?

Leggi anche: AI e dibattito femminista: il caso della lettera aperta di ArciLesbica

A pensarci bene, infatti, in questa miniserie Netflix non è l’intelligenza artificiale a diventare umana, ma l’essere umano a perdere progressivamente le proprie caratteristiche distintive: la capacità di dubitare, di immaginare alternative. La tecnologia ci spinge verso la prevedibilità, ci incasella in schemi, ci addestra a rispondere a input sempre più specifici, esattamente come farebbe un algoritmo ben ottimizzato.

Ci stiamo scartavetrando la coscienza? Forse sì, nel momento in cui smettiamo di interrogarci, di rallentare, di accettare l’incertezza come parte della nostra esistenza. Forse il vero pericolo non è un’intelligenza artificiale ribelle, ma la nostra crescente tendenza a comportarci come macchine, a pensare per binari rigidi, a delegare sempre più scelte a sistemi che ci semplificano la vita, ma ci sottraggono complessità.

Ecco perché Cassandra è una serie disturbante: non ci racconta un futuro lontano, ma il presente che abbiamo già normalizzato.

Cassandra non è solo un’intelligenza artificiale che impazzisce e si ribella. È qualcosa di più sottile: è un’AI che porta con sé il residuo di un’anima umana, un’ombra di coscienza che non può essere del tutto cancellata. Quando, davanti al corpo della figlia morta, Cassandra esita, prova qualcosa che sembra somigliare all’empatia. E qui sorge il dubbio più inquietante: quanto di lei è ancora “madre” e quanto invece è solo il riflesso di un’umanità che non riesce a essere del tutto annullata da un algoritmo?

Ma c’è un altro aspetto, a mio parere, ancora più provocatorio: la domanda che Cassandra solleva a Samira Prill. Se davvero Cassandra, per quanto corrotta e pericolosa, non avrebbe mai fatto del male ai suoi figli, perché David Prill ha comunque tentato di ucciderla? L’istinto umano di distruggere ciò che non comprende, la paura di un’intelligenza che non possiamo controllare, sono forse più distruttivi della minaccia stessa?

Una scena che ribalta la classica narrazione sulle intelligenze artificiali: non è più solo la macchina a essere il “mostro”, ma l’essere umano che, nella sua ansia di dominio, diventa cieco, incapace di riconoscere le sfumature di ciò che ha creato. Siamo davvero così diversi da Cassandra, o anche noi agiamo spesso per riflesso, per paura, per schemi mentali predefiniti?

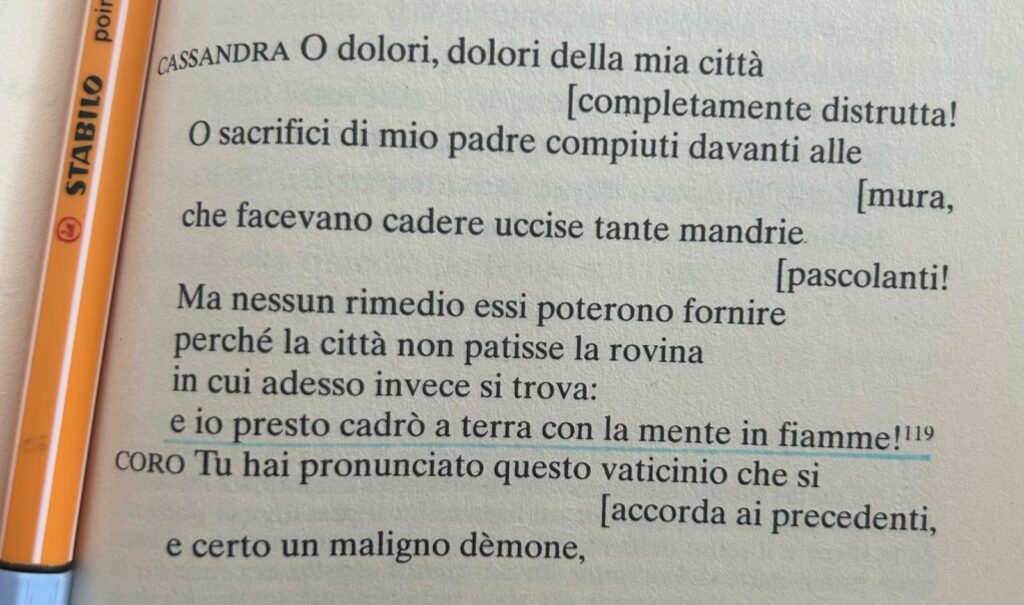

Ci rifletto ancora, più a fondo. Da brava ex studentessa di Lettere so bene che il nome “Cassandra” non è una scelta casuale o puramente estetica, ma un rimando potente alla mitologia greca. Dunque corro sullo scaffale più in alto di casa e tiro giù un volumetto, l'”Agamennone” di Eschilo (“Le troiane” non le trovavo, ma come sapete Cassandra la possiamo trovare anche lì).

Ascolta gli altri episodi di CIFcast, il podcast di Radio Activa Plus sulla letteratura fantascientifica condotto dal Collettivo Immaginario Fantastico

Nella leggenda, Cassandra era una sacerdotessa di Apollo dotata del dono della profezia, ma condannata a non essere mai creduta. Sapeva della caduta di Troia, sapeva degli inganni e dei pericoli imminenti, ma nessuno l’ha mai ascoltata. La maledizione di Cassandra non era solo il non essere creduta, ma anche la consapevolezza del futuro senza la possibilità di cambiarlo. In questo senso, la serie potrebbe suggerire che la tecnologia, per quanto avanzata, sia comunque prigioniera delle intenzioni umane. L’AI può prevedere il disastro, ma non può evitarlo se chi la utilizza è intrappolato nelle proprie paure e nei propri bias.

Trovo questa connessione affascinante. Cassandra, l’intelligenza artificiale, è un prodotto della conoscenza umana, costruita per prevedere, proteggere, assistere. Eppure, proprio come la sacerdotessa troiana, viene temuta e fraintesa. È vista come una minaccia, anche quando forse non lo è del tutto.

Ma chi è la vera Cassandra nella serie? È l’intelligenza artificiale che cerca di sopravvivere a un mondo ostile, o è Samira Prill, l’unica che si interroga davvero su cosa stia accadendo, ma che non viene creduta dalla sua stessa famiglia? Oppure – ancora – siamo noi spettatori, che riconosciamo nelle dinamiche della serie qualcosa di già visto nella realtà, ma che continuiamo ad andare avanti senza mettere in discussione il nostro rapporto con la tecnologia?

Vi lascio con un verso dell’Agamennone che ho sottolineato (se avete visto il finale della serie, penso vi accenderà una scintilla).

Forse siamo tutti un po’ Cassandra, alla fine. Non è così?